ヨガを始めようと思ったとき、SNSなどで目にする華やかなポーズ(アーサナ)にばかり目が行って、まずは体を柔らかくしなきゃ、難しいポーズをできるようにならなきゃ、と考えていませんか?

実は、ヨガにおいてポーズと同じくらい、いえ、伝統的なヨガの教えでは、もしかしたらそれ以上に大切にされているのが「呼吸法」なんです。

ヨガの呼吸法と聞いても、「ただ息をするのと何が違うの?」「なんだか難しそうだし、地味かも…」「実際、どんな効果があるの?」と感じるかもしれません。私自身、ヨガを始めたばかりの頃は、ポーズをとることに必死で、呼吸は二の次。ただ息をしているだけで「これで合ってるのかな?」といつも不安でした。

でも、ヨガの呼吸法の持つ意味やメリットを知って実践してみると、私たちの心と体に驚くほどたくさんの、そして深い変化をもたらしてくれることに気づいたんです。

特に、デスクワークやスマートフォンの長時間使用で無意識に呼吸が浅くなりがちな現代社会。私たちが日々感じているストレスの軽減や、心身のオン・オフを切り替える自律神経のバランスを整える効果は、ヨガの呼吸法が最も得意とするところです。

また、寝る前に行うことで心地よい眠りを誘い睡眠の質を高めたり、逆に日中のぼんやりした頭をシャキッとさせて集中力をアップさせたりと、その種類ややり方によって得られる効果も本当にさまざま。基本となる腹式呼吸のような簡単なものから、少し練習が必要なものまでありますが、初心者でもすぐに生活に取り入れられるものがたくさんあります。

この記事では、ヨガの呼吸法がなぜこれほどまでに大切にされているのか、その基本的な考え方から、心身にもたらす具体的な効果、そして初心者の方でも分かりやすい基本的なやり方、安全に行うための注意点まで、私の経験も交えながら詳しく解説していきます。

この記事のポイント

- ヨガの呼吸法が心と体に与える基本的な効果

- 自律神経や睡眠にアプローチする仕組み

- 初心者でも簡単な「腹式呼吸」や「片鼻呼吸」のやり方

- 目的別(リラックス・活性化)の呼吸法の種類と使い分け

ヨガの呼吸法の基本と自律神経への効果

ヨガの練習で、インストラクターさんがゆったりとした声で「呼吸を意識して」「呼吸にポーズを乗せるように」とガイドしてくれますよね。それは一体なぜなのでしょうか?

もしヨガのポーズ(アーサナ)が「体」へのアプローチだとしたら、呼吸法は「心」や「生命エネルギー」といった、より内面的な部分へのアプローチと言えます。ここでは、ヨガの呼吸法が持つ基本的な役割と、私たちの心身、特に乱れやすい現代人の自律神経にどのような素晴らしい効果をもたらしてくれるのかを、もう少し深く見ていきましょう。

なぜヨガで呼吸が重要なの?

ヨガのレッスン中、難しいポーズに挑戦している時、つい「ウッ」と呼吸を止めて力んでしまった経験はありませんか? ヨガでは、どんな時も「呼吸を止めないこと」がとても大切にされます。

私たちが普段、何も考えずに行っている「呼吸」。これは、体に必要な酸素を取り込んで二酸化炭素を出すという、生命維持のための当たり前の生理現象ですよね。でも、ヨガの世界で語られる呼吸法は、それとは少し次元が異なります。

プラーナーヤーマ:生命エネルギーのコントロール

ヨガの呼吸法は、サンスクリット語で「プラーナーヤーマ」と呼ばれます。これは2つの言葉から成り立っています。

- プラーナ(Prana): 宇宙のすべてに存在する、目には見えない「生命エネルギー」。気や生命力といった概念に近いものです。私たちは呼吸を通じて、空気中のプラーナを体内に取り入れていると考えられています。

- アーヤーマ(Ayama): 「制御する」「広げる」「延長する」といった意味があります。

つまり、プラーナーヤーマとは、単なるガス交換ではなく、「体内に取り入れた生命エネルギー(プラーナ)を、意識的にコントロールし、体中に巡らせる技術」なんです。なんだか壮大ですよね。

呼吸とポーズ(アーサナ)の連動

ヨガのポーズ(アーサナ)は、このプラーナーヤーマを実践するための準備段階、あるいは実践そのものとも言えます。ポーズと呼吸を連動させる(ヴィンヤサ)ことで、プラーナが全身をスムーズに巡り、心と体の強いつながりを実感できるようになります。

呼吸のリズムに合わせて動くことに意識を集中させると、不思議と頭の中のおしゃべり(雑念)が静かになり、「今、ここ」にある自分の体に意識が戻ってきます。これが、ヨガが単なるエクササイズではなく「動く瞑想」とも呼ばれる理由なんですね。

ヨガを始めたばかりの方は、まずは難しいポーズを目指すよりも、この「呼吸と動きを合わせる」心地よさを感じてみることから始めるのがおすすめです。ヨガ初心者が知っておきたい基本のポーズや流れも参考にしながら、ご自身のペースで試してみてください。

豆知識:ハタヨガと呼吸

私たちが「ヨガ」として親しんでいるスタイルの多くは、「ハタヨガ」という流派に基づいています。この「ハタ(Hatha)」という言葉、実は「ハ(Ha=太陽)」と「タ(Tha=月)」という2つの意味があるんです。

これは、私たちの内側にある「活動・陽」のエネルギー(太陽)と、「鎮静・陰」のエネルギー(月)という、対になるエネルギーの調和を目指すことを示しています。そして、このバランスを取るための最も重要な鍵こそが、呼吸法(プラーナーヤーマ)であるとされているんですよ。

自律神経を整えるメカニズム

ヨガの呼吸法が、なぜこれほどまでに現代社会で注目されているのか。その最大の理由の一つが、「自律神経のバランスを整える」という、科学的にも裏付けられつつある効果です。

私たちの体には、自分の意志とは関係なく内臓や血管、体温などを24時間体制でコントロールしてくれている「自律神経」というシステムがあります。(出典:e-ヘルスネット(厚生労働省)「自律神経失調症」)

この自律神経には、大きく分けて2つのモードがあります。

- 交感神経(アクセル): 日中活動している時、緊張や興奮、ストレスを感じている時に優位になります。心拍数を上げ、血管を収縮させ、体を「戦闘モード」にします。

- 副交感神経(ブレーキ): 食事中や食後、リラックスしている時、睡眠時に優位になります。心拍数を落ち着かせ、消化を促し、体を「休息・回復モード」にします。

健康な状態であれば、このアクセルとブレーキがシーソーのようにバランスを取りながら、状況に応じて自動で切り替わってくれています。しかし、強いストレスや不規則な生活が続くと、アクセル(交感神経)が踏みっぱなしになり、ブレーキがうまく効かない状態に陥りがちです。

普通、自律神経は自分の意志ではコントロールできません。「今から心拍数を下げよう」「胃腸の動きを活発にしよう」と思っても無理ですよね。

ですが、たった一つだけ、私たちが意識的に介入し、自律神経の働きに影響を与えることができるルートがあります。それが「呼吸」なんです。

ヨガで行うような「ゆっくり、深く、長い」呼吸、特に息を長く吐き出す腹式呼吸は、脳神経の一つであり、副交感神経(ブレーキ)の働きと深く関わっている「迷走神経」を穏やかに刺激します。この迷走神経への刺激がスイッチとなり、優位になりすぎていた交感神経の働きが鎮まり、副交感神経が優位なリラックスモードへと、心身が切り替わっていくのです。

常にアクセル全開で走り続けなければならないような現代社会において、意識的にブレーキをかける方法を知っていることは、心身のバランスを取り戻すための最強のセルフケア術になると、私は感じています。呼吸法と合わせて、自律神経を整えるヨガのポーズを生活に取り入れるのも、とてもおすすめですよ。

ストレス軽減とリラックス効果

なんだかイライラする、理由のない不安に襲われる、心がザワザワして落ち着かない…。そんな時こそ、ヨガの呼吸法の出番です。

ストレスを感じている時、私たちの体は無意識に緊張し、呼吸は浅く、速くなっています。これは交感神経が優位になり、体が「危険だ!」と判断して「戦闘モード」に入っているサイン。この状態が長く続くと、心も体も疲弊しきってしまいます。

そんな時は、一度全ての動作を止め、意識的に呼吸法を取り入れてみましょう。ポイントは、「吸う息」よりも「吐く息」を意識的に長く、ゆっくりにすることです。

例えば、心の中で「1、2、3、4」と数えながら鼻から息を吸い込んだら、「1、2、3、4、5、6、7、8」と、吸った時の倍くらいの時間をかけて、口からでも鼻からでも良いので、細く長く息を吐き出してみます。

なぜ吐く息を長くするのが良いのかというと、息を吐く(呼気)プロセスは、副交感神経(ブレーキ)の働きと連動しているからです。ゆっくりとした深い呼吸は、高ぶった神経を直接的に鎮め、交感神経の興奮をクールダウンさせてくれます。

これをほんの数回繰り返すだけでも、強張っていた肩の力がフッと抜けたり、速くなっていた鼓動が少し落ち着いたり、頭の中を占領していた不安やイライラが、少し客観的に見られるようになったりするのを感じられるはずです。

「吐く息」を長くするリラックスのコツ

- まずは体の中にある息を「ハーッ」と全部吐き切ることから始めます。

- 吸う時は自然に、鼻から4秒ほどかけて吸い込みます。

- 吐く時は、吸う時の倍(6〜8秒)の時間をかける意識で、細く長く吐き出します。

- 息を吐き出す時に、全身の余計な力(特に肩や眉間)が抜けていくのをイメージします。

また、こうした深い呼吸によってリラックス状態になると、「幸せホルモン」とも呼ばれる神経伝達物質のセロトニンの分泌が促されるとも言われています。セロトニンは心の安定や幸福感に深く関わっているため、呼吸法がメンタルヘルスにも良い影響を与えると考えられているんですね。ストレスを感じたら、まずは5分間、自分の呼吸だけに意識を向ける時間を作ってみるのがおすすめです。

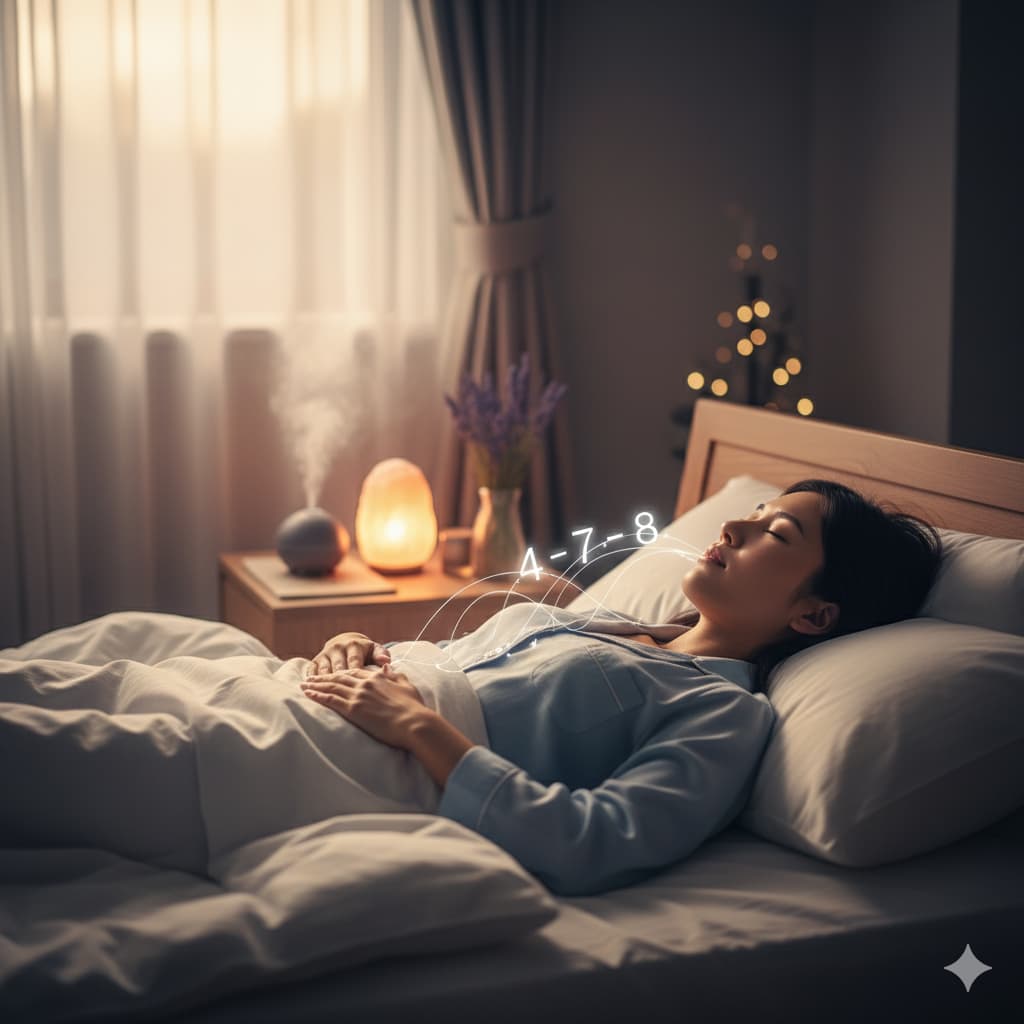

睡眠の質を高める呼吸法とは

「ベッドに入っても、仕事のことや明日のことで頭がグルグルしてなかなか寝付けない」「夜中に何度も目が覚めてしまい、朝起きても疲れが取れていない」…そんな睡眠に関する悩みはありませんか?

質の良い睡眠がとれない原因の多くは、日中に高ぶった交感神経(アクセル)が夜になっても鎮まらず、心身が興奮状態・緊張状態のままになっていることです。体を「おやすみモード」である副交感神経(ブレーキ)優位の状態にスムーズに切り替えることが、深い眠りへの鍵となります。

ここでも大活躍するのが、リラックス効果の高いヨガの呼吸法です。呼吸法を「入眠儀式(ルーティン)」として取り入れることで、脳に「これから寝る時間だよ」というサインを送ることができます。

特におすすめなのは、寝る前に布団の中で仰向けになって行う腹式呼吸です。

- 仰向けになり、両足は腰幅くらいに開いてリラックスさせます。

- 両手はお腹の上にそっと置きます。

- まずは口から「ハーッ」と息を吐き切り、お腹をへこませます。

- 次に鼻からゆっくり息を吸い込み、お腹が手のひらを押し上げるのを感じます(お腹を膨らませます)。

- そして、吸う時よりもゆーっくりと時間をかけて、鼻か口から息を吐き出し、お腹が沈んでいくのを感じます。

この時、意識は「お腹の動き」と「息の音」だけに集中させます。他のことを考えてしまっても、「あ、考えてた」と気づいて、また呼吸に意識を戻せば大丈夫。お腹の動きに意識を集中させ、ゆっくりとした呼吸を繰り返すうちに、自然と心身の緊張がほぐれ、穏やかな眠気を感じられるようになります。

後ほど詳しく紹介する「呼吸法」なども、入眠儀式として取り入れるのにぴったりですよ。寝る前に行うリラックスヨガの習慣と組み合わせるのも、とても効果的です。

集中力を高めるヨガの呼吸法

ここまで、ヨガの呼吸法が持つ「リラックス」や「鎮静」といった側面(副交感神経へのアプローチ)を中心にお話ししてきましたが、ヨガの呼吸法の魅力はそれだけではありません。

逆に、頭をスッキリと覚醒させ、集中力を高めたい時にも活用できるんです。これは、交感神経(アクセル)を適度に刺激したり、自律神経全体のバランスを整えたりする呼吸法です。

例えば、大事な仕事やプレゼンの前、あるいは勉強を始める前に、なんだか頭がボーッとしてやる気が出ない…。そんな時は、意識的に呼吸のパターンを変えて、脳に新鮮な酸素とエネルギーを送り込み、心身を「集中モード」に切り替える呼吸法がおすすめです。

- 活性化の呼吸法(交感神経を刺激): ヨガの伝統的な呼吸法である「カパラバティ(火の呼吸)」や、アシュタンガヨガなどで使われる「ウジャイ呼吸」は、体に熱を生み出し、エネルギーを高めてくれます。脳への血流を増やし、眠気を払拭してクリアな思考をサポートします。

- バランス調整の呼吸法(両方を整える): 「片鼻呼吸(ナディ・ショーダナ)」のように、左右の鼻で交互に呼吸することで、乱れた自律神経のバランス(交感神経と副交感神経のバランス)を整え、脳をクリアな状態に導いてくれるものもあります。興奮しすぎず、リラックスしすぎず、心が静かに落ち着き、目の前のことにスッと集中できるような、理想的な状態です。

このように、ヨガの呼吸法は「リラックス(鎮静)」と「活性化(覚醒)」、そして「バランス調整」という、異なる目的にアプローチできるのが大きな魅力です。

呼吸法の目的別アプローチ

自分の今の状態に合わせて、行う呼吸法を選んでみましょう。

| 目的 | アプローチ | 代表的な呼吸法 |

|---|---|---|

| リラックスしたい・寝たい | 副交感神経(ブレーキ)を優位にする | 腹式呼吸、4-7-8呼吸法、ブラーマリー(蜂の羽音) |

| シャキッとしたい・集中したい | 交感神経(アクセル)を適度に刺激する | 胸式呼吸、カパラバティ、ウジャイ呼吸 |

| 心を落ち着け、整えたい | 両方のバランスを調整する | 片鼻呼吸(ナディ・ショーダナ)、完全呼吸 |

次のセクションでは、これらの呼吸法の具体的なやり方を見ていきましょう。

目的別ヨガの呼吸法のやり方とコツ

ヨガの呼吸法には本当にたくさんの種類があり、それぞれにユニークな特徴と効果、目的があります。ここでは、数ある呼吸法の中から、特に初心者の方に知っておいてほしい基本的なもの、そして目的別に使いやすい伝統的な呼吸法をピックアップして、具体的なやり方と実践するときのコツをご紹介します。

大切なのは、ご自身の「今の状態」や「なりたい状態」を観察して、「今はリラックスしたいから腹式呼吸にしよう」「頭をスッキリさせたいから片鼻呼吸を試してみよう」と、自分に合ったものを選んでみることです。

基本の腹式呼吸と胸式呼吸

まずは、全てのヨガの呼吸法やポーズの土台となる、2つの最も基本的な呼吸タイプ、「腹式呼吸」と「胸式呼吸」の違いをしっかり理解し、マスターしましょう。この2つができるようになるだけで、ヨガの練習の質も日常の快適さもグッと変わってきますよ。

腹式呼吸:リラクゼーションの基本

腹式呼吸は、主に「横隔膜」という、胸とお腹の間にあるドーム状の筋肉を大きく上下させて行う呼吸法です。先ほどから何度も出ているように、副交感神経を優位にし、心身を深いリラックス状態に導く効果が最も高い、ヨガの基本中の基本となる呼吸です。

リラックスしたい時、ストレスを感じている時、そして寝る前などに行うのが非常に効果的です。

- あぐらなど楽な姿勢で座るか、仰向けに寝ます。背筋は軽く伸ばし、肩の力は抜きましょう。

- 感覚を掴むため、片手をお腹(おへその下あたり)に、もう片方の手を胸の上にそっと当てます。

- まずは、今ある息をすべて鼻(または口)からゆっくりと吐き切ります。お腹がへこんでいくのを感じます。

- 次に、鼻からゆっくりと新しい空気を吸い込みます。お腹に空気を溜めていくイメージで、お腹に置いた手が持ち上がるくらい、お腹を風船のように大きく膨らませます。(この時、胸に当てた手はなるべく動かないように意識します)

- そして、吸う時よりも倍くらいの時間をかけるイメージで、鼻(または口)からゆっくりと息を吐き出し、お腹がだんだんと薄くへこんでいくのを感じます。

この「吸う(お腹が膨らむ)→吐く(お腹がへこむ)」を、ご自身のペースで、決して無理のない心地よいリズムで5〜10回ほど繰り返します。

胸式呼吸:アクティブな基本

胸式呼吸は、腹式呼吸とは対照的に、お腹(おへその下あたり)を軽く引き締めた状態を保ち、主に肋骨(胸郭)の間にある「肋間筋」を使って胸郭そのものを広げたり閉じたりして行う呼吸法です。

こちらは交感神経を適度に優位にし、体を活動的に保ち、体幹を安定させるために使われます。ピラティスや、アシュタンガヨガ、ヴィンヤサヨガといったアクティブに動くヨガのクラスでは、基本的にこの胸式呼吸が用いられますね。

- 背筋を伸ばして座ります。お腹(おへその下あたり)は軽く引き締め、お腹が膨らまないように意識します。

- 感覚を掴むため、両手を肋骨(あばら)のあたりに横から当ててみましょう。

- 鼻から息を吸い込みます。お腹は膨らませず、代わりに肋骨を前後左右に大きく広げ、胸全体を引き上げるようにします。両手が外側に押し広げられる感覚です。

- 鼻から息を吐き出し、広がった肋骨が中心に集まってしぼんでいくのを感じます。お腹は引き締めたままです。

慣れるまでは「お腹を締めたまま胸で呼吸する」という感覚が少し難しく感じるかもしれませんが、肋骨の動きに意識を向けるのがコツです。日中にシャキッとしたい時などにも使えます。

腹式呼吸と胸式呼吸の使い分け

ヨガのスタイルや目的によって、どちらを使うかは異なります。リラックス系のヨガや瞑想、寝る前は「腹式呼吸」。アクティブ系のヨガや、体幹を使ってポーズを安定させたい時、日中に活動的になりたい時は「胸式呼吸」と、大まかに覚えておくと良いでしょう。どちらが優れているというわけではなく、どちらも大切な呼吸法です。

バランスを整える片鼻呼吸のやり方

「ナディ・ショーダナ(片鼻呼吸)」は、その名の通り、左右の鼻の穴で交互に呼吸を行う、ヨガの伝統的な呼吸法(プラーナーヤーマ)の一つです。「ナディ」はエネルギーの通り道、「ショーダナ」は浄化を意味します。

ヨガの考え方では、右の鼻の通り道(ピンガラー)は「太陽(活動・陽・交感神経)」、左の鼻の通り道(イダー)は「月(鎮静・陰・副交感神経)」のエネルギーと関連しているとされます。

この呼吸法は、左右の鼻から交互に呼吸することで、その両方のエネルギーバランスを整え、自律神経を調整するのに非常に効果的だと言われています。頭がスッキリとクリアになり、心が穏やかに静まるので、私は瞑想の前や、なんだか気持ちが落ち着かない時、大事なことの前に集中したい時などに行うのが好きです。

片鼻呼吸(ナディ・ショーダナ)のやり方

- あぐらなど、リラックスして背筋を伸ばせる姿勢で座ります。

- 右手を使います。人差し指と中指を折り曲げる「ヴィシュヌ・ムドラ」という形か、または人差し指と中指を眉間のあたりに軽く置いても構いません。親指と薬指(または小指)で、左右の小鼻を優しく押さえるのに使います。

- まずは、右手の親指で右鼻を軽く押さえて閉じます。

- 左鼻から、心の中で4カウント数えながら、ゆっくりと息を吸います。

- 次に、薬指で左鼻も押さえて、両方の鼻を閉じます。そのまま4〜8カウントほど、心地よく息を止めます(これを「クンバカ」と言います)。

- 親指を離し、右鼻から、8カウント(吸った時の倍)数えながら、ゆっくりと息を吐き出します。

- そのまま右鼻から、4カウントで息を吸います。

- 親指で右鼻を押さえて両鼻を閉じ、4〜8カウント息を止めます。

- 薬指を離し、左鼻から、8カウントでゆっくりと息を吐き出します。

ここまで(左から吸って右から出し、右から吸って左から出す)が1サイクルです。これを5〜10サイクルほど、ご自身の心地よいペースで繰り返してみてください。

片鼻呼吸の初心者向けポイント

- 息止め(クンバカ)は省略してOK!: 途中で息を止めるのが苦しい場合や、慣れないうちは、息止めは省略して「左から吸う→右から吐く→右から吸う→左から吐く」という流れだけを繰り返しても、十分に効果があります。

- カウントは心地よい長さで: 「4秒吸って8秒吐く」はあくまで目安です。ご自身が一番心地よいと感じる長さ(例えば「3秒吸って6秒吐く」など)から始めてみてください。

- 鼻が詰まっている時はお休み: 風邪やアレルギーで鼻が詰まっている時は、無理に行わずにお休みしましょう。

活性化するウジャイ呼吸とカパラバティ

次は、リラックスとは逆に、体を内側から温めたり、頭をスッキリと覚醒させたりする、少しアクティブな呼吸法を2つご紹介します。これらは少し練習が必要で、後述する安全上の注意点もあるため、体調を見ながらゆっくりと試してみてください。

ウジャイ呼吸(勝利の呼吸)

ウジャイ呼吸は、「勝利の呼吸」とも呼ばれます。これは、喉の奥(声門)をわずかに締めることで、呼吸のたびに「シュー」という独特の摩擦音を出しながら行う胸式呼吸です。アシュタンガヨガなど運動量の多いヨガのクラスでは、練習中ずっとこの呼吸法が使われます。

期待できる効果: 呼吸の摩擦音によって体内で熱を生み出し、血行を促進し、体を温めます。また、自分の内側から聞こえる「シュー」という呼吸音に意識を集中することで、雑念が払いやすくなり、瞑想的な集中状態(フロー状態)に入りやすくなります。

やり方: 感覚を掴むのが少し難しいのですが、コツは「ささやき声」を出す時の喉の状態です。

- まずは口を開けて、遠くの人にささやき声で「アー」と言ってみたり、手のひらや鏡を曇らせるように「ハーッ」と温かい息を吐き出してみます。

- この時の「喉の奥を細くしている感覚」を覚えます。

- その喉の感覚を維持したまま口を閉じ、鼻から呼吸をしてみます。

- 吸う時も吐く時も、喉の奥から「シューッ」という、海の波のような、あるいは赤ちゃんの寝息のような音が聞こえればOKです。

- お腹は引き締めたまま(胸式呼吸)で行います。音を出すために喉に力を入れすぎず、リラックスして行うのがポイントです。

カパラバティ(火の呼吸)

カパラバティは、厳密には呼吸法(プラーナーヤーマ)というより、浄化法(クリヤ)に分類されるテクニックです。「カパラ」は頭蓋、「バティ」は輝かせるという意味があり、その名の通り、頭をクリアに覚醒させる強力な効果があります。

こちらは「吸う息」は自然に任せ、「吐く息」にだけ集中して、リズミカルに強く行うのが特徴です。

期待できる効果: 脳や細胞を強力に活性化させ、ボーッとした頭や眠気をスッキリと覚醒させます。古い空気を一気に排出し、デトックス効果も期待されます。また、腹筋(特に腹横筋)をポンプのように強く使うので、お腹周りのシェイプアップにも良いと言われています。

やり方:

- 背筋を伸ばして楽に座ります。

- 鼻から「フッ! フッ! フッ!」と、短く、強く、リズミカルに息を吐き出します。

- 息を吐き出す瞬間に、お腹(特にみぞおちの下あたり)を強くへこませて、腹筋をポンプのように使います。

- 「吸う息」は意識的に行わず、強く吐いた反動で、自然に受動的に入ってくる空気に任せます。

- まずは1秒間に1回くらいのゆっくりとしたペースから始め、慣れてきたら少しリズミカルにしてみましょう。(例:20回×3セットなど)

【最重要】ウジャイ呼吸・カパラバティの注意点

これら2つの呼吸法は、体内で熱や圧力(血圧・腹圧)を高める可能性があります。エネルギーを高める強力なテクニックであるため、以下の状態に当てはまる方は、実践を避けるか、必ず専門の指導者に相談の上で行ってください。

- 高血圧の方、心臓に疾患がある方

- 妊娠中の方(厳禁です)

- 生理中(特に経血量の多い日や、カパラバティ)

- 緑内障など眼圧に問題がある方

- 体調が優れない時、めまいがする時、食後すぐ

これらはあくまで一般的な注意事項です。決して無理をせず、ご自身の体調を最優先し、不安な点は専門の医師や経験豊富なヨガ指導者にご相談ください。

寝る前におすすめの呼吸法

一日の終わりに、高ぶった神経を鎮め、心身の緊張を解きほぐし、質の良い睡眠にスムーズに導くためにおすすめの呼吸法をご紹介します。これはとても簡単で、即効性も感じやすいため、ぜひ今夜から試してみてください。

4-7-8呼吸法

これは、アメリカのアンドルー・ワイル博士が提唱したことで知られる呼吸法で、ヨガのプラーナーヤーマの原理を応用し、副交感神経を急速に優位にさせるために考案されたと言われています。寝る前に布団の中で仰向けになって行うのが最も効果的です。

- 姿勢は仰向けでも座っていても構いません。リラックスできる体勢をとります。

- まずは口から「フーッ」という音を立てて、肺の中の空気をすべて吐き切ります。

- 口を閉じ、心の中で4秒かけて、鼻から静かに息を吸います。

- そのまま7秒間、息を止めます。(この時、体内に酸素がじわーっと行き渡るのをイメージします)

- 次に、8秒かけて、口から「フーッ」と音を立てるように、ゆっくりと、細く長く息を吐き出します。

この「4秒吸う→7秒止める→8秒吐く」を1サイクルとして、まずは3〜5回ほど繰り返してみましょう。回数が少なくても、十分なリラックス効果が期待できます。

最大のポイントは、「息を止めること(7秒)」と、「吸う時よりも吐く時を長くする(4秒 vs 8秒)」ことです。息を止めることで体内の酸素交換の効率が上がり、長い呼気で副交感神経が強力に刺激されるため、驚くほど速くリラックス状態に入りやすくなります。

私は、寝る前だけでなく、日中に強い緊張や不安を感じた時にも、この呼吸法をこっそり行うことがあります。すぐに頭がクールダウンするのを感じられますよ。

快眠のためのプラスアルファ

この4-7-8呼吸法を行う際に、部屋の照明を暗くする、リラックスできるアロマ(ラベンダーなど)を香らせる、軽いストレッチと組み合わせるなど、ご自身が心地よいと感じる環境を整えると、さらに効果が高まります。

初心者も安全に行うための注意点

ヨガの呼吸法は、正しく行えば心身に計り知れない良い影響を与えてくれますが、やり方を間違えたり、ご自身の体調を無視して無理をしたりすると、逆効果になってしまうこともあります。特に初心者の方は、以下の点に十分注意して、安全に練習を進めていきましょう。

「心地よさ」を最優先に

ヨガの呼吸法において最も大切なのは、「頑張りすぎない」ことです。ポーズと同様に、呼吸法にも「完璧な形」を求めすぎて力が入ってしまうと、体はかえって緊張してしまいます。

- 息を長くしようと無理に我慢したり、喉に力を入れて音を出そうとしたりしないでください。

- 常に「自分が心地よい」と感じるペース、長さ、強さを最優先します。

- 練習中に息苦しさや、めまい、吐き気、不快感を感じたら、それは「やりすぎ」のサインです。すぐにその呼吸法を中断し、穏やかな自然な呼吸に戻してください。

呼吸を止めない(指示がある場合以外)

特にヨガのポーズ(アーサナ)と連動させている時は、ポーズがキツくなってくると、無意識に呼吸を止めてしまいがちです。しかし、呼吸を止めると筋肉は硬直し、血圧も上がりやすくなります。

「4-7-8呼吸法」や「片鼻呼吸」でのクンバカ(息止め)のように、明確な指示がある場合を除き、常に呼吸は流れている状態を意識してください。苦しい時ほど、「吐く息」を長く意識するのがコツです。

体調や持病に合わせた実践を

呼吸法は、私たちの生理機能に直接働きかけます。そのため、特定の健康状態にある場合は、特に慎重になる必要があります。

【再確認】特に注意が必要なケース

以下に該当する方は、カパラバティやウジャイ呼吸など、圧力を高める呼吸法の実践は避けるか、自己判断で行わずに必ず専門の医師や経験豊富なヨガ指導者に相談してください。

- 高血圧、低血圧の方

- 心臓や血管に疾患がある方

- 呼吸器系(喘息など)に疾患がある方

- 緑内障など眼圧に問題がある方

- 妊娠中の方(激しい呼吸法、息止め、腹圧をかけるものは避け、穏やかな腹式呼吸などを選びましょう)

- 生理中の方(カパラバティなど腹部を強く収縮させるものは避けましょう)

上記はあくまで一例です。ご自身の健康状態に関する最終的な判断は、必ずかかりつけの専門医にご相談ください。

練習環境を整える

プラーナ(生命エネルギー)は空気中に含まれると考えられているため、呼吸法を練習する場所の「空気の質」も大切にしたいポイントです。

- できるだけ換気を行い、新鮮で清潔な空気の場所で行うのが理想です。

- シータリー呼吸(舌を丸めて口から吸う呼吸法)などは、空気が汚れている場所や、寒すぎる場所では避けた方が良いでしょう。

- また、テレビなどを消し、できるだけ静かで集中できる環境を選ぶと、自分の内側にある呼吸の音や感覚に意識を向けやすくなります。

呼吸法の練習は、一度に長時間完璧を目指す必要はありません。まずは毎日5分でも、自分の呼吸に意識を向ける静かな時間を持つこと。その積み重ねが、大きな変化につながっていきます。

日常に活かすヨガの呼吸法のまとめ

ここまで、ヨガの呼吸法が持つ素晴らしい効果や、目的別の具体的なやり方、そして安全に行うための注意点について、詳しく見てきました。

私がヨガの呼吸法を学んで一番良かったと感じているのは、それが「ヨガマットの上だけで行う特別なものではない」と知ったことです。

ヨガの呼吸法の最大のメリットは、道具も場所もほとんど必要とせず、その気になれば「いつでも、どこでも」実践できる、究極のセルフケア・ツールであることだと感じています。

- 朝、目が覚めて、まだベッドの中にいる時に行う数回の腹式呼吸。

- 大事な仕事のプレゼン前で心臓がバクバクしている時に、トイレの個室でこっそり行う4-7-8呼吸法。

- 運転中に渋滞にハマってイライラしてしまった時に、「ハーッ」と長く意識的に息を吐き出すこと。

- デスクワークの合間に、固まった体を伸ばしながら行う胸式呼吸。

このように、ヨガの呼吸法を日常の様々なシーンに取り入れることで、私たちは「あ、今、私緊張してるな」「心がザワついてるな」と、自分の心と体の状態を客観的にキャッチできるようになります。

呼吸は、自分の今の心の状態を映し出す「バロメーター」のようなもの。浅く速くなっていれば緊張や不安のサイン、深くゆったりしていればリラックスのサインです。

まずは難しく考えず、「あ、今、自分の呼吸が浅くなってるな」と、その状態に「気づくこと」から始めてみませんか?

そして、その状態に気づいたら、腹式呼吸や片鼻呼吸など、学んだ呼吸法の中から「今の自分にはこれが必要だな」と「選んで実践する」こと。この「気づき」と「選択」の繰り返しこそが、ヨガの呼吸法を日常に活かし、自分自身で心と体の状態を上手にコントロール(調整)できるようになるための第一歩です。

ぜひ、今日からあなたの生活に、1日1分でも構いません。ご自身の内側にある、心地よい「深い呼吸」を取り入れる習慣を始めてみてくださいね。その小さな習慣が、あなたの毎日をより穏やかで、エネルギーに満ちたものに変えてくれるはずです。