ストレッチを続けていたのに、ついサボってしまった――そんなとき、「ストレッチ サボると体はどうなるのか?」と不安に感じる方は多いのではないでしょうか。実際、ストレッチをサボることで筋肉は硬くなり、柔軟性の低下や体の不調につながる可能性があります。毎日ストレッチした結果を実感していた人ほど、休んだ影響に敏感になりがちです。

この記事では、「サボるとどうなるのか」についての基本から、ストレッチの効果を高めるためのやり方、そして一日何分行えばよいのかといったストレッチ時間のエビデンスにもとづく情報を解説します。また、やりすぎによる逆効果や、ストレッチのタイミングと筋トレとの関係、時間帯によるダイエットへの影響など、気になるテーマにも触れていきます。

ストレッチには、動的ストレッチや静的ストレッチといった種類があり、それぞれに適したタイミングや目的があります。こうした違いを理解し、正しいストレッチのやり方を身につけることで、無理なく効果を引き出すことが可能です。習慣化のためのおすすめの工夫も紹介しますので、無理なく続けられる方法を見つけてください。

日々のストレッチを見直すヒントとして、ぜひ最後までご覧ください。

この記事のポイント

- ストレッチをサボることで起こる体の変化

- 毎日行わなくても継続が重要である理由

- 効果的なストレッチの頻度や時間の目安

- 間違ったやり方ややりすぎによるリスク

ストレッチをサボると体はどうなる?

- サボるとどうなる?硬くなる体の変化

- 毎日ストレッチした結果から見えること

- やりすぎると逆効果?

- 効果が出るまでの期間

- ストレッチの時間とエビデンスから見る最適頻度

- 1日何分が理想なのか

サボるとどうなる?硬くなる体の変化

ストレッチを数日間サボるだけでも、体の柔軟性は少しずつ低下し始めます。特に、もともと筋肉が硬いと感じている人ほどその変化は顕著に現れる傾向があります。たとえ1日だけ休んだとしても、継続的に積み重ねていた効果が緩やかに薄れていくのです。

筋肉は、適度に伸ばしたり使ったりすることで柔軟性を維持しています。しかし、何もしない状態が続くと筋肉は収縮しやすくなり、伸びにくくなります。これが「筋の短縮」という現象です。つまり、放っておけば自然と硬くなる性質があるのです。

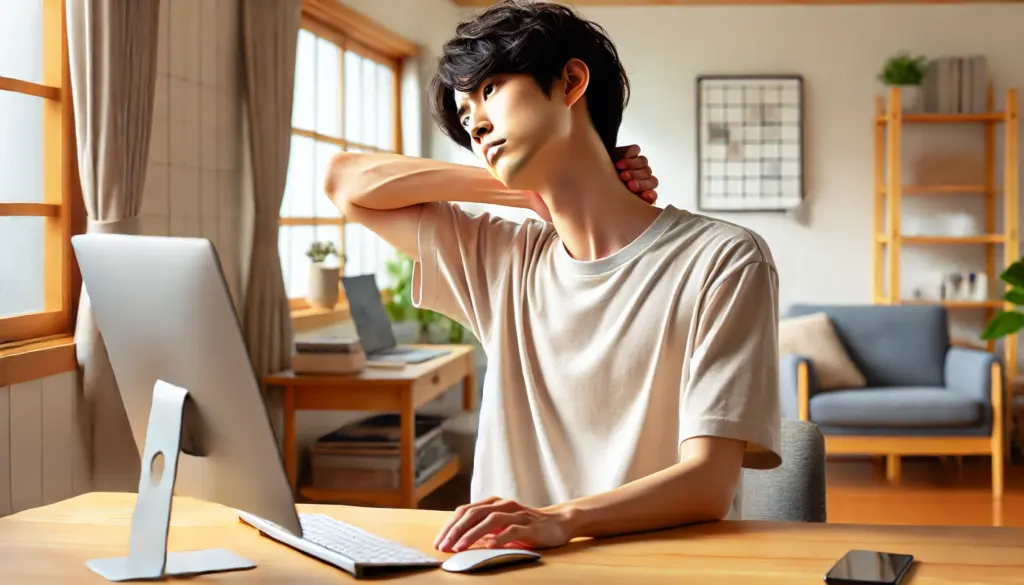

特にデスクワークや長時間の座り仕事をしている人の場合、同じ姿勢で固まった筋肉がストレッチをサボることでさらに動きにくくなります。肩や腰のこり、背中の張りなども悪化しやすく、動作のたびに違和感や痛みを覚えるケースもあります。

また、柔軟性の左右差が広がることも一つのリスクです。もともと右と左で柔らかさに差がある人は、ストレッチをサボると硬い方がより伸びにくくなり、姿勢の崩れやバランスの乱れにつながることがあります。これが慢性的な身体のゆがみや疲労の蓄積へとつながる原因のひとつです。

ただし、サボること自体がすべて悪いというわけではありません。あまりにも「毎日やらなければいけない」と思い詰めると、それ自体がストレスになり、長続きしなくなってしまいます。週に3〜4回のペースでも、継続できていれば十分な柔軟性の維持や改善は見込めます。

このように、ストレッチをサボることで体は徐々に硬くなっていきますが、意識的に習慣として取り入れるだけで変化は防げます。無理なく、自分のペースで継続できるスタイルを見つけることが大切です。

毎日ストレッチした結果から見えること

毎日ストレッチを続けた結果として、多くの人が実感するのは「体の軽さ」と「動きやすさの向上」です。これは、筋肉が柔らかくなることで関節の可動域が広がり、動作に余計な負荷がかからなくなるためです。つまり、少しの動作にも必要以上のエネルギーを使わなくてよくなります。

日常的にストレッチを取り入れると、血流も良くなりやすくなります。筋肉は収縮と弛緩を繰り返すポンプのような働きをするため、硬くこわばった状態よりも伸縮性がある方が、血液循環がスムーズになります。この血流改善によって、冷えやむくみの軽減、筋肉疲労の回復促進にもつながります。

さらに、継続によって見えてくるもう一つの変化は「姿勢の改善」です。筋肉のアンバランスが整ってくると、自然と体の重心も安定し、猫背や反り腰などの姿勢の乱れが改善されていく傾向があります。こうした変化は見た目の印象だけでなく、肩こりや腰痛などの不調を和らげる効果もあるため、日々の快適さにもつながっていきます。

ただし、毎日行えば必ずすぐに劇的な変化があるとは限りません。柔軟性の改善には、ある程度の時間が必要です。また、誤ったフォームや過度なストレッチは、筋や関節を痛める原因になることもあります。

そのため、毎日ストレッチを続けるなら、正しい方法と適切な強度を守ることが前提になります。また、体の状態によっては、休息日を取り入れることで筋肉の回復を促すほうが効果的な場合もあります。例えば、疲労が強く残っている日には、軽めのストレッチにとどめるなど、柔軟な対応が必要です。

このように、毎日ストレッチを続けることで体にはさまざまなプラスの変化が現れますが、それを長期的に持続するためには、無理なく実践することが重要です。継続こそが最大のコツであり、それが結果として表れます。

やりすぎると逆効果?

ストレッチは体に良いとされる運動ですが、やりすぎると逆効果になることもあります。適切な頻度や方法を守らずに過剰に行うと、かえって筋肉や関節に負担をかけ、痛みや違和感につながる可能性があります。

本来、ストレッチは筋肉や腱を無理なく伸ばし、柔軟性を高めたり血流を促進したりするためのものです。しかし、強い力で無理に引っ張ったり、1日に何回も長時間行ったりすると、筋繊維が微細に損傷し、炎症を起こしてしまうことがあります。これによって筋肉痛がひどくなったり、関節の可動域がかえって狭くなったりすることもあるのです。

例えば、肩まわりのストレッチを過度に繰り返すと、肩関節の安定性が低下し、日常生活でも動かしにくくなることがあります。特に筋肉や関節が冷えた状態で勢いよく伸ばすのは危険です。これは、ストレッチを運動のように「多ければ多いほど良い」と誤解してしまうことが原因で起こるケースが少なくありません。

また、ストレッチの目的が「リラックス」や「クールダウン」である場合は、筋肉に過剰な刺激を与えると自律神経のバランスを乱してしまうこともあります。本来リラックスできるはずの時間が、逆にストレスになってしまっては意味がありません。

このように、ストレッチも「やりすぎは禁物」です。目安としては、1回あたりのストレッチは20〜30秒を1〜3セット、週に3〜5回程度が一般的な基準とされています。日によって疲労の度合いや体の硬さが異なるため、自分の体調に応じて調整しながら行うことが大切です。

無理なく継続できる範囲で、心地よさを感じられる程度に抑えること。それがストレッチを最大限に活かすポイントです。

効果が出るまでの期間

ストレッチを始めたものの、「いつになったら効果を感じられるのか」と疑問に思う人は多いはずです。一般的に、柔軟性の向上や体の変化を実感できるまでには、ある程度の継続期間が必要です。多くの研究や実例では、2週間から1カ月程度で小さな変化が見られ、2〜3カ月続けることで明確な効果を実感できるとされています。

その背景には、筋肉や腱が柔らかくなる「時間依存性」の特性があります。つまり、ストレッチは1回の時間も大切ですが、それ以上に「どれだけ継続して積み重ねられたか」が効果に大きく関わってくるのです。1日や2日では劇的な変化は見込めませんが、少しずつでも継続することで体は確実に応えてくれます。

例えば、週に3回のストレッチを1カ月間続けた場合、日常動作の中で「体が動かしやすくなった」「前よりも深く曲げられるようになった」といった実感が湧いてくることがあります。反対に、間隔が空きすぎたり、数日でやめてしまったりすると、筋肉は元の硬さに戻りやすくなります。

また、効果の出方には個人差があります。年齢、性別、運動経験、筋肉の質などによって、柔軟性が改善されるスピードは異なるのです。特に運動不足の人やデスクワーク中心の人は、もともと筋肉が硬くなっている場合が多いため、少し時間がかかるかもしれません。

ストレッチの効果を感じるためには、焦らず、無理をせず、習慣化することが重要です。おすすめは、1日あたり10〜15分程度のストレッチを、まずは2〜3カ月継続すること。少しずつでも継続すれば、確実に体は変わっていきます。

こうして、体が変化してくるとストレッチがより楽しくなり、モチベーションも自然と高まっていきます。結果を急がず、まずは毎日の生活に自然に取り入れてみましょう。

ストレッチの時間とエビデンスから見る最適頻度

ストレッチをどれくらいの頻度で行えば効果的なのかという疑問は、多くの人にとって気になるポイントです。実際、毎日やるべきか、それとも週に数回でいいのか、判断がつかずに悩んでいる方も少なくないでしょう。こうした疑問に対しては、近年の研究結果やエビデンスに基づいて考えると、無理のない頻度で継続することが最も重要であるということが見えてきます。

複数の研究では、ストレッチは週3日以上行えば柔軟性が十分に高まることが示されています。特に注目すべきなのは、「週に3日」と「週に5日」でストレッチを行ったグループの間に、柔軟性の向上に有意な差が見られなかったという研究結果です。このことから、週に3〜4日を目安にすることで、毎日ストレッチを行うのとほぼ同等の効果が期待できると考えられています。

一方で、週1日だけのストレッチでは柔軟性の向上が限定的であることもわかっています。つまり、全くやらないよりは良いものの、継続的な効果を求めるにはやや不十分なのです。このため、あまり時間が取れない方でも、最低週3日は取り組むように意識してみてください。

さらに、1回あたりのストレッチの質も重要です。ただ頻度を守るだけでなく、正しい方法とリラックスした状態で行うことが効果を高めます。また、筋肉の温まっている入浴後や運動後に行うことで、より安全かつ効率的に筋を伸ばすことができます。

このように、エビデンスに基づいて最適な頻度を考えると、毎日でなくても週3日以上であれば十分に意味があるということがわかります。大切なのは、自分の生活リズムに無理なく組み込める範囲で継続することです。極端な頻度やストイックな目標に縛られず、習慣として楽しめる形を見つけることが継続のカギになります。

1日何分が理想なのか

ストレッチを日々の習慣にするうえで、1日にどれくらいの時間をかければよいのかという疑問は非常に多く聞かれます。時間をかければかけるほど効果が高まると考えている方もいますが、実際には「適切な長さ」があります。そして、それを超えたからといって比例するように効果が上がるわけではありません。

一般的には、1部位あたり20〜30秒のストレッチを2〜3セット行うのが推奨されています。これを体の複数の部位に対して行う場合、トータルで10〜15分程度が理想的な時間とされています。たとえば、首・肩・背中・腰・脚といった主要な部位をそれぞれ20〜30秒ずつ伸ばしていくと、自然とこれくらいの時間に収まります。

ただし、目的によっても時間の目安は変わります。たとえば、リラックスや睡眠の質向上を目的とする場合は、1日5分程度でも十分に効果が期待できます。逆に、スポーツのパフォーマンス向上や柔軟性の大幅な改善を目指す場合には、部位ごとに時間をかけて入念に行う必要があります。

重要なのは、毎日無理なく続けられる時間を見つけることです。たとえ5分であっても、毎日続ければ確実に体は変化していきます。一方で、時間をかけすぎると負担になり、継続が難しくなるリスクもあります。また、やりすぎることで筋肉に過度な刺激が加わり、痛みや疲労の原因となる場合もあります。

そこで、最初のうちは「毎日10分以内」を目標にスタートするのがおすすめです。短時間でも効果的に行うためには、ストレッチしたい部位を明確に決め、その日の体調や硬さに合わせてメニューを選ぶと効率的です。

このように、ストレッチにおける「理想の時間」は一律ではなく、目的や生活スタイルによって変わってきます。しかし共通して言えるのは、「無理なく続けられる範囲で、日々の中に自然と取り入れること」が最も効果を高めるポイントになるということです。

ストレッチをサボると意味がないのか?

- ストレッチをする時間帯とダイエットへの影響

- タイミングと筋トレとの関係

- 動的ストレッチと静的ストレッチの違い

- やり方を間違えると効果が出ない?

- 毎日でなくてもOK!おすすめの続け方

- ストレッチを継続するための習慣化のコツ

ストレッチをする時間帯とダイエットへの影響

ストレッチをダイエットに活かしたいと考えている方にとって、「いつやるべきか」は意外と見落とされがちなポイントです。時間帯によって体の状態やホルモンバランスは異なるため、同じストレッチでも効果に差が出ることがあります。特にダイエットを意識するなら、ストレッチの時間帯を工夫することで間接的な成果を引き出しやすくなります。

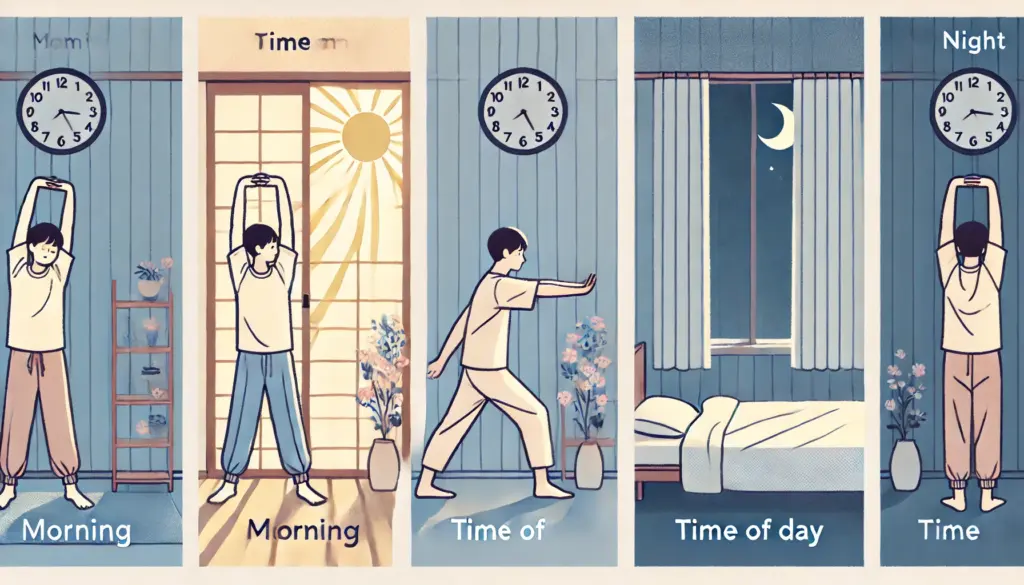

まず、朝のストレッチには交感神経を活性化させ、代謝を高める働きがあります。寝ている間に下がった体温や血流を回復させ、1日を活動的に始める準備が整います。これにより、日中のエネルギー消費が増えやすくなり、基礎代謝の底上げが期待できます。ストレッチ自体が脂肪を燃やす運動ではなくても、1日の消費カロリーを高める一助になるのです。

一方で、夜のストレッチはリラックス効果が高く、自律神経を整える働きがあります。副交感神経が優位になることで睡眠の質が向上し、成長ホルモンの分泌が促進されます。このホルモンは脂肪分解や筋肉修復を助けるため、質の良い睡眠と合わせて体脂肪のコントロールに役立つ可能性があります。つまり、夜のストレッチは間接的に「痩せやすい体づくり」に貢献してくれるのです。

また、入浴後や軽い運動後など、筋肉が温まっている時間帯に行うことで、可動域が広がりやすくなり、ストレッチの効果が高まります。逆に、冷えた状態で無理に行うと怪我のリスクが高まるため注意が必要です。

こうして見ると、朝と夜ではストレッチの目的が少し異なりますが、どちらもダイエットに間接的に良い影響を与えると言えます。大切なのは「やりやすい時間帯を選んで継続すること」です。日々のリズムの中で無理なく取り入れ、ストレッチを習慣化できれば、自然と体の変化も感じられるようになるでしょう。

タイミングと筋トレとの関係

筋トレの効果を最大限に引き出すためには、ストレッチの「タイミング」を意識することが非常に重要です。単に体を伸ばせばよいというわけではなく、いつ・どのように行うかによって、筋肉の働きやトレーニング効率に大きな差が出てきます。

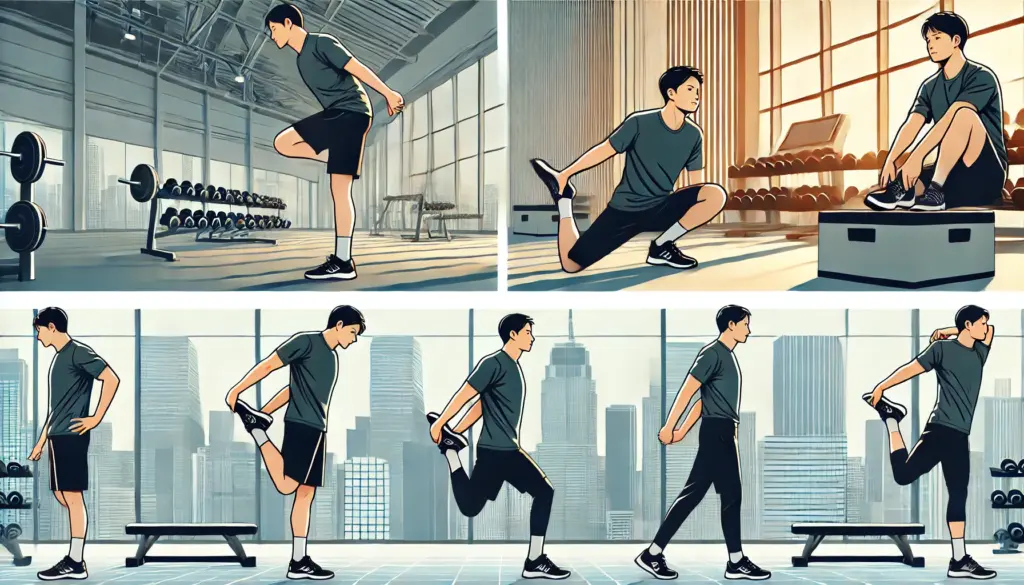

まず押さえておきたいのは、筋トレ前に行うストレッチの種類です。一般的に、筋トレ前には「動的ストレッチ(ダイナミックストレッチ)」が推奨されています。これは、関節を大きく動かしながら筋肉を温める方法で、筋肉を活性化させ、ケガの予防にもつながります。例えば、ハイキックや肩回しのような動作がこれにあたります。

一方で、筋トレ直前に静的ストレッチ(長く同じ姿勢を保つストレッチ)を行うことには注意が必要です。静的ストレッチは筋肉をリラックスさせる作用がありますが、これを筋トレ前に行うと筋出力が一時的に低下する可能性があるため、重い負荷のトレーニングには不向きです。パフォーマンスが落ちてしまうリスクがあるため、筋トレ直前には避けるべきタイミングだと考えられます。

では、筋トレ後のストレッチはどうかというと、これは「静的ストレッチ」が非常に有効です。トレーニングで使った筋肉は収縮して緊張状態にありますが、ストレッチを行うことでその緊張が緩み、血流が改善されます。これによって乳酸などの疲労物質の排出が促進され、筋肉痛の軽減や回復のスピードアップが期待できます。

ただし、筋トレ直後すぐにストレッチを始めるのは避け、少し時間を置いたり、軽いクールダウンを挟んでから行うとより効果的です。また、入浴後に行えば筋肉が温まり、よりスムーズに伸ばすことができます。

このように、筋トレとストレッチはタイミング次第で相乗効果を生み出します。動的ストレッチは「準備」、静的ストレッチは「回復」として使い分けることで、ケガを防ぎながら効率よく筋力や柔軟性を高めていくことができるでしょう。

動的ストレッチと静的ストレッチの違い

ストレッチには「動的ストレッチ」と「静的ストレッチ」の2種類があり、それぞれに異なる特徴と役割があります。名前が似ているため混同されがちですが、実際の効果や目的、適したタイミングには明確な違いがあります。ストレッチの効果を最大限に引き出すためには、この違いを正しく理解しておくことが大切です。

動的ストレッチとは、関節や筋肉を反復的に動かしながら筋肉を温めるストレッチ方法です。特徴としては、ラジオ体操のように体を動かしながら筋肉を伸ばす形式で、筋肉の伸縮を伴うことが多いです。これにより、心拍数が上がり、血流が促進され、筋肉や関節の可動域が広がります。筋トレやランニングの前など、体を本格的に動かす前のウォーミングアップとして非常に有効です。体が温まり、パフォーマンスが向上し、ケガの予防にもつながるというメリットがあります。

一方、静的ストレッチは、一つの姿勢を保ちながら筋肉をじっくりと伸ばす方法です。たとえば、太ももの裏を伸ばす前屈や、腕を頭の後ろで引っ張る肩のストレッチなどが代表的です。静的ストレッチは筋肉をリラックスさせ、副交感神経を優位にする効果があるため、トレーニング後のクールダウンや就寝前のリラックスタイムに最適です。また、ストレスの軽減や睡眠の質向上にもつながるといわれています。

このように、動的ストレッチは「体を動かす前の準備」、静的ストレッチは「体を休めるためのケア」という位置づけで使い分けることが基本です。例えば、朝の運動前には動的ストレッチ、夜の入浴後には静的ストレッチを行うというように、時間帯や目的に合わせて選ぶことで、体への負担を最小限にしながら最大の効果を得ることができます。

正しく理解していれば、ストレッチは非常に効果的な体のメンテナンス手段になりますが、間違った使い方をしてしまうと逆にパフォーマンスを下げたり、ケガにつながる可能性もあるため注意が必要です。

やり方を間違えると効果が出ない?

ストレッチは一見するとシンプルな動作のように思えるかもしれませんが、やり方を間違えると期待していた効果が十分に得られなかったり、体に余計な負担をかけてしまうことがあります。つまり、ただ伸ばせばいいという考えで自己流に行ってしまうと、むしろ逆効果になる可能性もあるのです。

まず最も多い間違いが、「勢いをつけて伸ばす」というやり方です。反動をつけて体を大きく動かすと、筋肉はその急な動きに対して収縮しようとする反射が起こります。これにより筋肉が逆に硬くなったり、最悪の場合は筋を痛める原因にもなります。特に静的ストレッチを行う際には、反動を使わずにゆっくりとした動作を心がけましょう。

また、「呼吸を止めてしまう」こともよくあるミスの一つです。呼吸を止めると筋肉が緊張状態になり、伸ばしたい部位がうまく緩まず、ストレッチの効果が半減します。常に深くゆっくりとした呼吸を意識しながら行うことが大切です。呼吸とともに筋肉を伸ばすことで、よりリラックスした状態でストレッチでき、副交感神経の働きも高まりやすくなります。

さらに、対象の筋肉を正確に捉えずに、適当なフォームでストレッチをすることも問題です。伸ばしているつもりでも、実は別の部位が無理に伸びていたというケースは少なくありません。例えば、背中を伸ばそうとして腰に過剰な負荷がかかってしまうなど、誤った姿勢で行うことでケガのリスクが高まることもあります。

このような事態を避けるためにも、ストレッチを行う際には「どの筋肉を伸ばしているのか」を意識することがポイントになります。筋肉の仕組みを理解し、正しい姿勢や力の入れ方を身につけることで、より安全かつ効果的なストレッチが可能になります。

初めてストレッチを取り入れる場合や、フォームに自信がない場合は、専門家の動画や書籍を参考にして、正しいやり方を確認することがおすすめです。こうした基本を押さえておけば、無理なく続けられ、着実に体の柔軟性やコンディションが改善していくのを実感できるようになります。

毎日でなくてもOK!おすすめの続け方

ストレッチと聞くと、「毎日やらなければ意味がない」と思い込んでしまう人も多いかもしれません。しかし、実際には毎日でなくても継続していれば十分な効果が期待できます。大切なのは、続けることを前提に、自分のペースで無理なく取り組むことです。

柔軟性の向上や体のメンテナンスを目的とする場合、週に3〜4回程度の頻度でも筋肉は十分に反応します。研究結果でも、週に3回のストレッチを6週間続けた場合と、週に5回行った場合で、効果に大きな差はなかったというデータがあります。つまり、「完璧に毎日やる必要はない」ということがわかります。

それでは、どう続ければいいのでしょうか。おすすめなのは「曜日で分けて実施する」方法です。たとえば、「月・水・金はストレッチの日」と決めてしまえば、計画的に取り組みやすくなります。曜日で習慣化することで、忘れることが少なくなり、気づけば自然と習慣になっているはずです。

また、ストレッチの内容を簡単にして、負担を減らす工夫も有効です。全身を毎回しっかりやろうとすると、時間も気力も必要になりますが、今日は上半身だけ、次の日は下半身だけ、といったように部位ごとに分けると負担が軽くなります。これなら5〜10分ほどで終わるので、忙しい日でも無理なく取り組めます。

さらに、ストレッチをやるタイミングを「ある行動の後」に紐づけておくと続けやすくなります。たとえば「入浴後に5分だけストレッチ」「寝る前に肩を回す」など、すでに習慣になっている行動に付け加える形が効果的です。

このように、「完璧を目指さない」ことが、ストレッチを継続する最大のコツです。毎日やらなくても、週に数回の積み重ねが確かな変化をもたらしてくれます。無理のないペースで、長く続けられる方法を見つけていきましょう。

継続するための習慣化のコツ

どれだけストレッチの効果が優れていても、「続かない」のであれば意味がありません。三日坊主で終わってしまう人が多いのは、モチベーションの問題だけでなく、続けるための仕組みが整っていないことも原因の一つです。そこで、ストレッチを無理なく習慣にするためのコツを押さえておくことが大切です。

まず取り入れたいのが、「時間と場所を固定する」ことです。毎日決まった時間、決まった場所で行うだけでも、習慣化の難易度は一気に下がります。たとえば、寝る前にベッドの横でストレッチをする、朝起きたらリビングで5分だけ体を動かす、といったルールを自分で作ることで、自然と日常に組み込まれていきます。

また、「小さな達成感を積み重ねること」も非常に効果的です。ストレッチに限らず、習慣づけには「達成感」が欠かせません。毎日30分やらなければ意味がないと思ってしまうと、それがプレッシャーになり、逆にやらなくなってしまいます。5分であっても、「今日もできた」という感覚が続ける意欲につながります。

ここでおすすめなのが、「記録をつける」ことです。手帳やスマホのメモに、ストレッチをやった日には〇印をつけていくだけでも、自分の努力が可視化されて、モチベーションが保ちやすくなります。1週間続いたら少しだけご褒美を用意するなど、楽しみを交えるのも良い方法です。

さらに、ストレッチを「面倒くさい」と感じさせない工夫もポイントになります。音楽を流しながら、テレビを見ながら、など“ながらストレッチ”を取り入れることで、気軽にできる印象が強くなり、習慣として定着しやすくなります。

そして何より、完璧主義を手放すことが大切です。1日サボっても落ち込む必要はありません。翌日からまた再開すればいいのです。習慣とは、途切れないことよりも「戻れること」が大切なのだと理解しておくと、気持ちがぐっと楽になります。

このように、ストレッチを習慣化するためには、心理的ハードルを下げ、成功体験を積み重ねていくことが鍵になります。気負わず、自分なりのペースで取り組むことで、気づけばそれが「当たり前の行動」になっているはずです。

ストレッチをサボると起こる変化と継続の重要性

- 数日でもストレッチをサボると柔軟性が低下し始める

- 筋肉は使わないと収縮し、伸びにくくなる性質がある

- 長時間同じ姿勢でいる人ほどサボる影響が大きい

- 体の左右差が広がり、姿勢のバランスが崩れやすくなる

- 柔軟性の低下は肩こりや腰痛などの慢性不調につながる

- 毎日ストレッチを続けると可動域が広がり動きやすくなる

- 血流が改善され、冷えやむくみの軽減にも効果がある

- 姿勢改善によって見た目や体の不調が整いやすくなる

- ストレッチのやりすぎは筋肉や関節に負担をかけ逆効果になる

- 効果を感じるまでには継続的な取り組みが必要

- 週に3~4回でも柔軟性維持に十分な効果が得られる

- 1回あたり10〜15分程度が理想的な時間の目安

- 朝は代謝を上げ、夜はリラックス効果が高まる

- 動的ストレッチは準備運動、静的ストレッチは回復に適している

- 習慣化には時間・場所の固定や記録の活用が有効